人工智能技术走向实用化

20世纪80年代

人工智能走入应用发展的新高潮。专家系统模拟人类专家的知识和经验解决特定领域的问题,实现了人工智能从理论研究走向实际应用、从一般推理策略探讨转向运用专门知识的重大突破。而机器学习(特别是神经网络)探索不同的学习策略和各种学习方法,在大量的实际应用中也开始慢慢复苏。

- 1980年,在美国的卡内基梅隆大学(CMU)召开了第一届机器学习国际研讨会,标志着机器学习研究已在全世界兴起。

- 1980年,德鲁·麦狄蒙(Drew McDermott)和乔恩·多伊尔(Jon Doyle)提出非单调逻辑,以及后期的机器人系统。

- 1980年,卡耐基梅隆大学为DEC公司开发了一个名为XCON的专家系统,每年为公司节省四千万美元,取得巨大成功。

- 1981年,保罗(R.P.Paul)出版第一本机器人学课本,“Robot Manipulator:Mathematics,Programmings and Control”,标志着机器人学科走向成熟。

- 1982年,马尔(David Marr)发表代表作《视觉计算理论》提出计算机视觉(Computer Vision)的概念,并构建系统的视觉理论,对认知科学(CognitiveScience)也产生了很深远的影响。

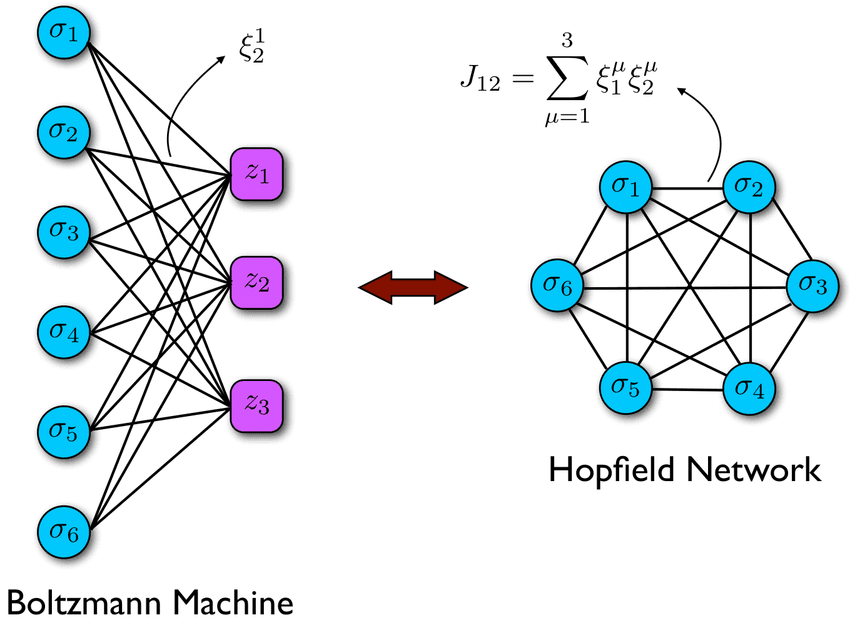

- 1982年,约翰·霍普菲尔德(John Hopfield) 发明了霍普菲尔德网络,这是最早的RNN的雏形。霍普菲尔德神经网络模型是一种单层反馈神经网络(神经网络结构主要可分为前馈神经网络、反馈神经网络及图网络),从输出到输入有反馈连接。它的出现振奋了神经网络领域,在人工智能之机器学习、联想记忆、模式识别、优化计算、VLSI和光学设备的并行实现等方面有着广泛应用。

- 1983年,Terrence Sejnowski, Hinton等人发明了玻尔兹曼机(Boltzmann Machines),也称为随机霍普菲尔德网络,它本质是一种无监督模型,用于对输入数据进行重构以提取数据特征做预测分析。

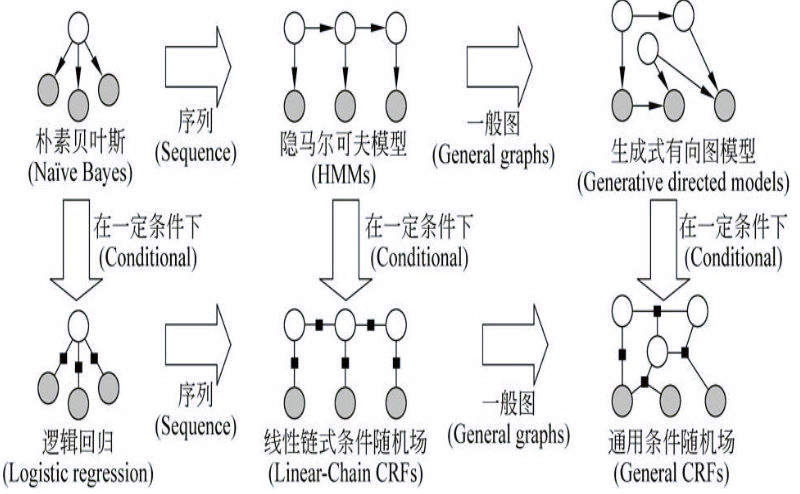

- 1985年,朱迪亚·珀尔提出贝叶斯网络(Bayesian network),他以倡导人工智能的概率方法和发展贝叶斯网络而闻名,还因发展了一种基于结构模型的因果和反事实推理理论而受到赞誉。

贝叶斯网络是一种模拟人类推理过程中因果关系的不确定性处理模型,如常见的朴素贝叶斯分类算法就是贝叶斯网络最基本的应用。

- 1986年,罗德尼·布鲁克斯(Brooks)发表论文《移动机器人鲁棒分层控制系统》,标志着基于行为的机器人学科的创立,机器人学界开始把注意力投向实际工程主题。

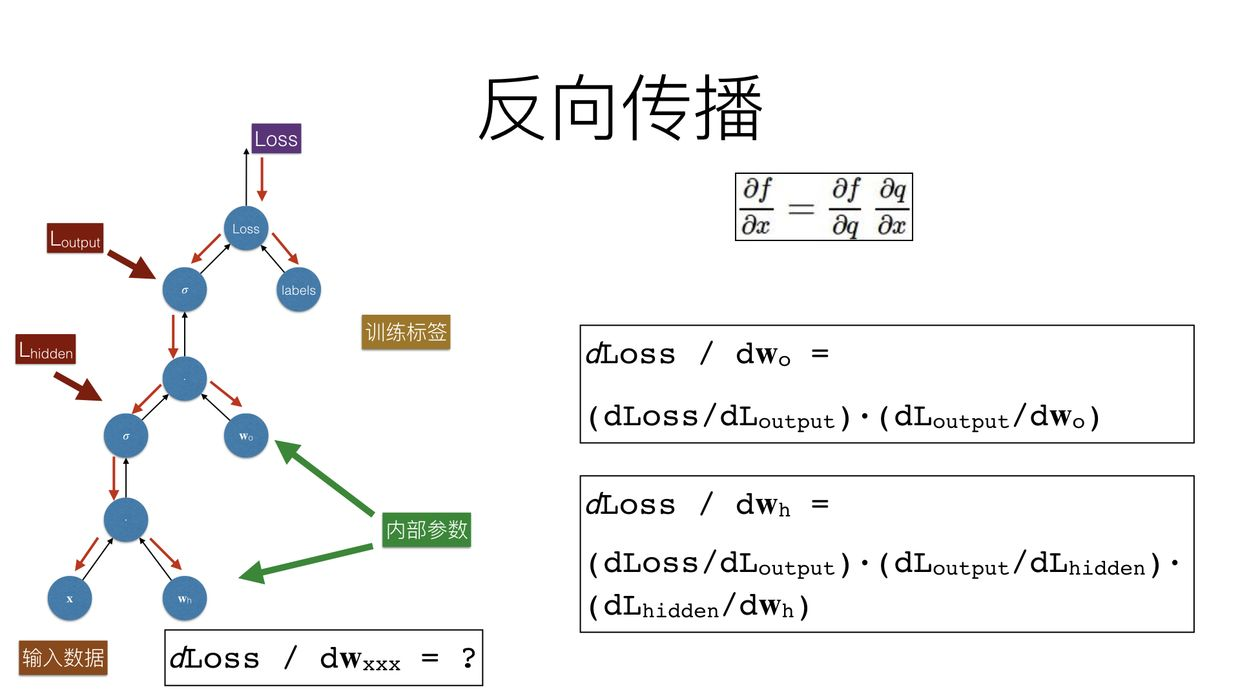

- 1986年,辛顿(Geoffrey Hinton)等人先后提出了多层感知器(MLP)与反向传播(BP)训练相结合的理念(该方法在当时计算力上还是有很多挑战,基本上都是和链式求导的梯度算法相关的),这也解决了单层感知器不能做非线性分类的问题,开启了神经网络新一轮的高潮。

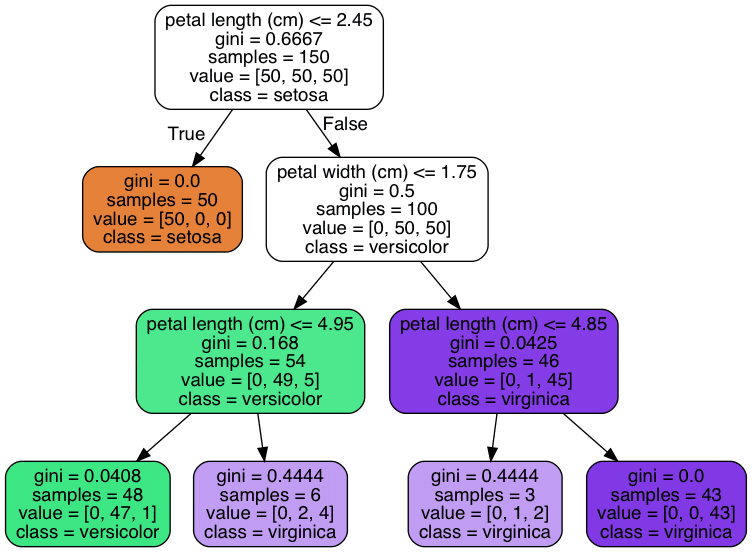

- 1986年,昆兰(Ross Quinlan)提出ID3决策树算法。

决策树模型可视为多个规则(if, then)的组合,与神经网络黑盒模型截然不同是,它拥有良好的模型解释性。

ID3算法核心的思想是通过自顶向下的贪心策略构建决策树:根据信息增益来选择特征进行划分(信息增益的含义是 引入属性A的信息后,数据D的不确定性减少程度。也就是信息增益越大,区分D的能力就越强),依次递归地构建决策树。

- 1989年,George Cybenko证明了“万能近似定理”(universal approximation theorem)。简单来说,多层前馈网络可以近似任意函数,其表达力和图灵机等价。这就从根本上消除了Minsky对神经网络表达力的质疑。

“万能近似定理”可视为神经网络的基本理论:⼀个前馈神经⽹络如果具有线性层和⾄少⼀层具有 “挤压” 性质的激活函数(如 sigmoid 等),给定⽹络⾜够数量的隐藏单元,它可以以任意精度来近似任何从⼀个有限维空间到另⼀个有限维空间的 borel 可测函数。

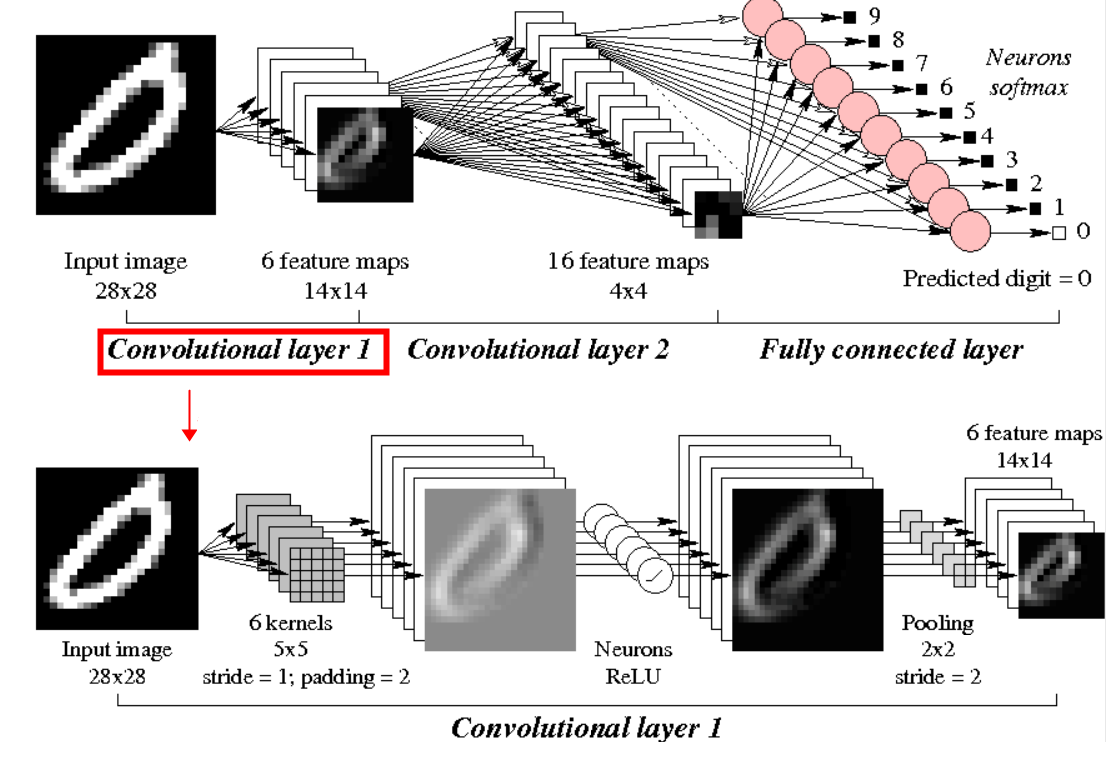

- 1989年,LeCun (CNN之父) 结合反向传播算法与权值共享的卷积神经层发明了卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN),并首次将卷积神经网络成功应用到美国邮局的手写字符识别系统中。

卷积神经网络通常由输入层、卷积层、池化(Pooling)层和全连接层组成。卷积层负责提取图像中的局部特征,池化层用来大幅降低参数量级(降维),全连接层类似传统神经网络的部分,用来输出想要的结果。